Boley, Guy «Quand Dieu boxait en amateur» (RL2018)

Auteur Guy Boley est né en 1952, il a été maçon, ouvrier d’usine, chanteur des rues, cracheur de feu, acrobate, saltimbanque, directeur de cirque, funambule à grande hauteur, machiniste, scénariste, chauffeur de bus, garde du corps, et cascadeur avant de devenir dramaturge pour des compagnies de danses et de théâtre. Il compte à son actif une centaine de spectacles joués en Europe, au Japon, en Afrique ou aux États-Unis. «Fils du Feu» est son premier roman(Grasset, 2016), lauréat de sept prix littéraires (grand prix SGDL du premier roman, prix Georges Brassens, prix Millepages, prix Alain-Fournier, prix Françoise Sagan, prix (du métro) Goncourt, prix Québec-France Marie-Claire Blais). « Quand Dieu boxait en amateur » (RL2018) est la suite de ce qui sera au minimum une trilogie.

Grasset – 28.08.2018 – 180 pages / Folio – 13/02/2020 – à paraitre

Résumé : Dans une France rurale aujourd’hui oubliée, deux gamins passionnés par les lettres nouent, dans le secret des livres, une amitié solide. Le premier, orphelin de père, travaille comme forgeron depuis ses quatorze ans et vit avec une mère que la littérature effraie et qui, pour cette raison, le met tôt à la boxe. Il sera champion. Le second se tourne vers des écritures plus saintes et devient abbé de la paroisse. Mais jamais les deux anciens gamins ne se quittent. Aussi, lorsque l’abbé propose à son ami d’enfance d’interpréter le rôle de Jésus dans son adaptation de La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, celui-ci accepte pour sacrer, sur le ring du théâtre, leur fraternité.

Ce boxeur atypique et forgeron flamboyant était le père du narrateur. Après sa mort, ce dernier décide de prendre la plume pour lui rendre sa couronne de gloire, tressée de lettres et de phrases splendides, en lui écrivant le grand roman qu’il mérite. Un uppercut littéraire.

Mon avis (article étayé par l’écoute d’une interview de l’auteur) :

Ah j’avais tellement aimé le premier livre que j’avais un peu peur d’être déçue par le deuxième… loin de là : il est magnifique, humain, poétique… politique aussi car il se déroule dans un univers que le capitalisme est en train de faire disparaitre.

La toile de fond du roman est autobiographique. L’action se situe à Besançon, dans le quartier où l’auteur a grandi. C’est un livre hommage à son père, décédé il y a vingt ans et met en lumière la vie d’un anonyme. L’auteur le définit comme « une petite vie d’un rural, des gens de la rue » et dit que « c’est Pierre Michon qui lui a donné la possibilité de s’exprimer ». Il met aussi l’accent sur l’ancrage dans son quartier, « Les Chaprais » de Besançon qui est de fait un personnage à part entière du récit.

Le roman est ancré dans son univers, dans sa propre vie, dans son enfance, son passé et son présent. Il se déroule au XXème siècle mais on a l’impression d’être ramenés dans les temps anciens, dans un autre monde, une autre époque. On est dans le monde d’avant l’ère informatique, presque avant le monde électrique. En ce temps-là, il y avait des petits métiers qui ont pour ainsi dire disparu. L’image du père est romanesque avec une part de vécu mais aussi une part inventée : il est né dans les années 20 : la vie lui impose son rythme, son métier, alors que lui rêvait d’un autre destin : il aurait voulu être un artiste, s’évader de sa banlieue, mais la vie est ainsi faite : il est resté et a abandonné ses rêves de music-hall. C’est l’histoire d’un fils de forgeron qui grandit dans le quartier des cheminots et qui s’en sort, en devenant boxeur. Son rêve d’acteur, il le vivra à sa petite échelle locale, dans son quartier, en jouant dans les spectacles proposés par l’Eglise…

C’est un magnifique hommage à son père. Ce qui est remarquable est le rapport aux mots. Issu d’un milieu social où la littérature est tout sauf acceptée, il donne aux mots une place privilégiée. Les mots… rangés dans un petit carnet bleu et sale, avec des titres de chansons, des invitations aux voyage et aux rêves. Des mots étranges, exotiques, obsolètes, oubliés… C’est l’accès au rêve, à un autre monde, aux endroits qu’il ne connaitra jamais, aux personnes qu’il ne fréquentera jamais. C’est à la fois la soif d’apprendre et l’amour des mots. Mais aussi une réflexion sur la boxe, la chute, sur la dégringolade, sur la perte d’un enfant, sur les ravages de l’alcoolisme, sur les ravages de l’éloignement, de la distance que la vie crée parfois entre un père et son fils.

Désolée par les féministes. La place des femmes est pour ainsi dire nulle. Ce sont les rapports entre hommes, l’amitié depuis la maternelle, le lien père-fils. C’est la magie du verbe, le bonheur de découvrir, d’apprendre, la distance entre l’être intérieur et la façade qu’il convient de montrer pour vivre dans le quartier. Ce sont aussi les comparaisons entre la boxe et la religion, et des rapprochements entre des éléments qui au départ semble loin de se rejoindre (le Seigneur et la grammaire, la forge et la boxe, le feu de la forge et le confessionnal, la boxe et la religion) …

Comme le précédent, un livre qui marque. Et quelle écriture, la force des mots, celle des images … un direct du droit poétique qui vous met K.O.

Extraits :

Plaquée au creux d’une cuvette naturelle comme l’est une pâte feuilletée dans le fond d’un moule à tarte, la ville est close par un couvercle caparaçonné de toits ocre, aux tuiles serrées et aux cheminées hautes que maintiennent et soutiennent des maisons relativement basses habitées par d’honnêtes commerçants, des pharmaciens aisés plus ou moins bovarystes, de respectables docteurs et d’éminents notaires, sans omettre, bien sûr, militaires et curés qui occupaient jadis casernes et églises, leurs bâtisses imposantes obstruant encore, à ce jour, la partie la plus antique et dénommée romaine de la susdite cuvette.

La nuit s’installait sans faire beaucoup de bruit, les lumières de la ville se prenaient pour Chaplin, des automobiles silencieuses pointillaient l’espace à coups de phares, de clignotants et lucioles jaunes, orangés et bleutés.

Mais la gloire l’attirait comme l’aimant la limaille.

Il faut que les gens meurent pour que leur linceul devienne ce palimpseste où leur vie fut écrite avec leur destinée, et non avec celle qu’on leur avait, de leur vivant, forgée.

Des mots qui ne servent pas, des mots qui n’ont plus cours ; et de très vieux, quasiment neufs, qui semblent n’être jamais sortis de leur emballage.

J’ignorais que mon père avait des rêves si grands. Toujours on sous-estime les gens qu’on aime trop, ou ceux qu’on aurait dû aimer encore bien davantage.

C’est terrible, le doute, ça vous bouffe la moitié de votre énergie, sûrement celle qui lui sert à marcher puisqu’il vient de s’arrêter pour réfléchir.

Décidément, les voies de la grammaire, semblables à celles du Seigneur, lui sont impénétrables.

La boxe n’est pas un jeu. On joue à la raquette, on joue au ballon rond. On ne joue pas à la boxe. C’est pour ça qu’on l’appelle le noble art.

La boxe n’est pas un jeu. On joue à la raquette, on joue au ballon rond. On ne joue pas à la boxe. C’est pour ça qu’on l’appelle le noble art.

compagnon de toujours, d’enfance et de quartier, de maternelle et d’école communale, de lettres tracées à la plume, sur papier à carreaux, ou à la craie, sur tableau noir ou vert.

Quand on se façonne un destin sur l’enclume ou sur le ring, forgeron ou boxeur, qu’importent les matériaux : ferraille ou chair humaine, c’est du pareil au même.

Pierrot, après avoir découvert le théâtre lors de camps de vacances, rencontra Dieu comme on rencontre une femme : émotion, éblouissement, tachycardie, coup de foudre auréolé, émerveillement, tremblements, approches incertaines, balbutiements, encouragements, fréquentations, annonciations, génuflexions et demande en mariage. Il nomma cela : la vocation.

Car lire est dangereux, ça instille dans les cœurs des mondes inaccessibles qui ne portent au fond d’eux qu’envies et frustrations ; ça rend très malheureux, quand on est gens de peu, de savoir qu’il existe, dans un ailleurs fictif, des vies sans rides, ni balafres, où les rires, l’argent, la paix, l’amour poussent aussi joliment que du gazon anglais.

Le jupon de l’hiver se met à dévoiler ses jolies chevilles blanches. On se croirait à l’aube d’un rendez-vous galant.

Le dépôt, jadis brave dame compatissante, ne fait plus fonction d’hôpital, de centre de soins ou maison de repos : c’est devenu un lieu d’équarrissage où la ferraille hurle sous la morsure du chalumeau. C’en sera bientôt fini de ces bouzines asthmatiques, de ces masses de fonte affectueuses, bonnes grosses mères fessues à qui des pelletées de charbon mettaient le feu au cul. La fée électricité promène désormais ses volts au cœur des caténaires, le charbon ne brûle plus, les fumées disparaissent, le ciel est bien trop bleu.

Quand un monde s’écroule, tous ceux qui vivent dedans, au loin ou à côté, s’en retrouvent affectés. Et, s’ils n’en meurent pas, toujours ils perdent pied. Vésuve ou Pompéi, chagrins d’amour ou deuils intempestifs, c’est du pareil au même, il ne reste que cendres, vapeur d’eau ou buée, tempêtes de cris et océans de larmes.

Je trinquais avec lui, je les aimais déjà, les vapeurs de l’alcool qui vous réchauffent l’âme et embellissent souvent la grisaille des jours.

Ingérence d’Œdipe ou méfaits de mon propre alcoolisme, je ne parvenais plus à le voir autrement qu’en double et ne choisissais de lui que son mauvais côté.

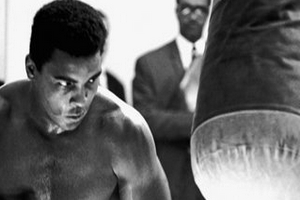

Image : Mohamed Ali

One Reply to “Boley, Guy «Quand Dieu boxait en amateur» (RL2018)”

Ça donne envie…